はじめに

この記事では、感染対策研修に参加し標準予防策を学んで来たけど・・・

自施設の精神科病院では、問題点がありすぎて学んだ知識を応用できない。

精神科では、どのような標準予防策の問題があるのか。

自傷行為や点滴抜去や排便・嘔吐処理など意外と血液体液に触れる機会が多い。

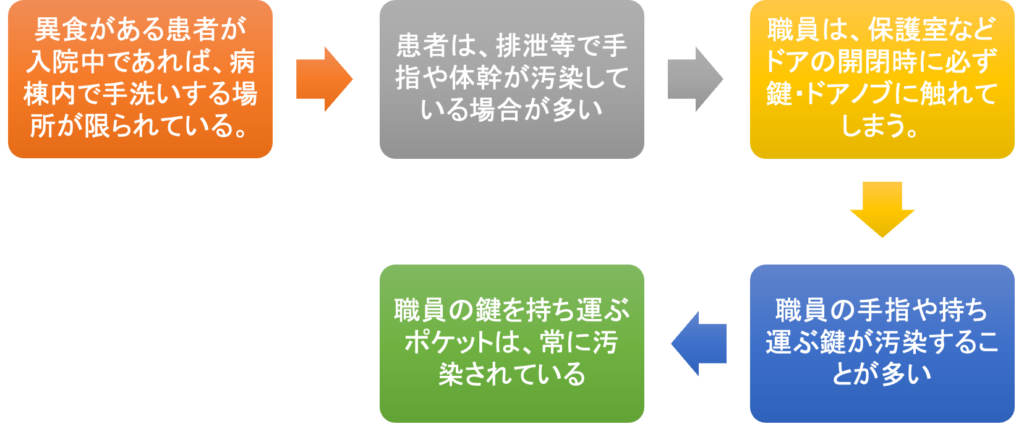

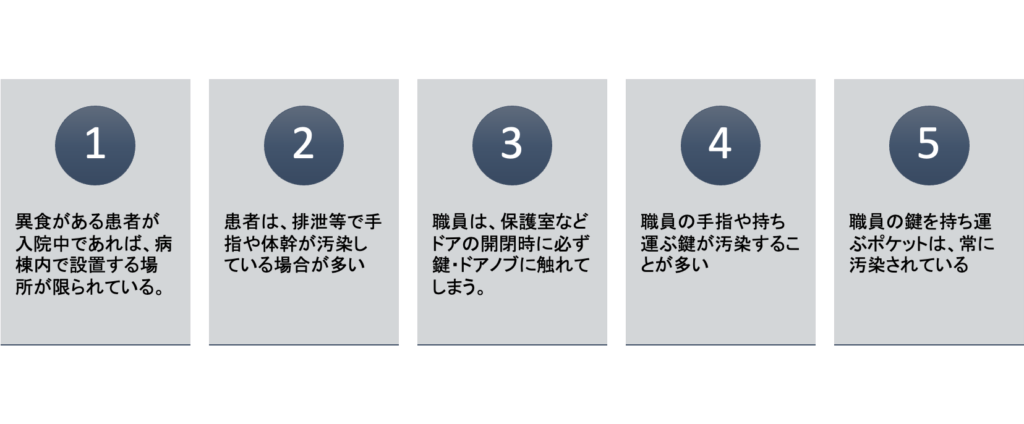

異食する患者さんがいれば、手洗い物品・ゴミ箱も設置できない・・

職員は鍵を持ち歩くし・・どの場面で手の消毒が有効なのだろうか?

と悩んでいる方へ少しでもヒントになれば幸いです。

結論

- 病棟のどの場所で標準予防策ができないのか確認する

- 病棟のどの場所で標準予防策ができるかを理解する

- 精神科病棟の標準予防策の問題を考える

標準予防策とは・・・

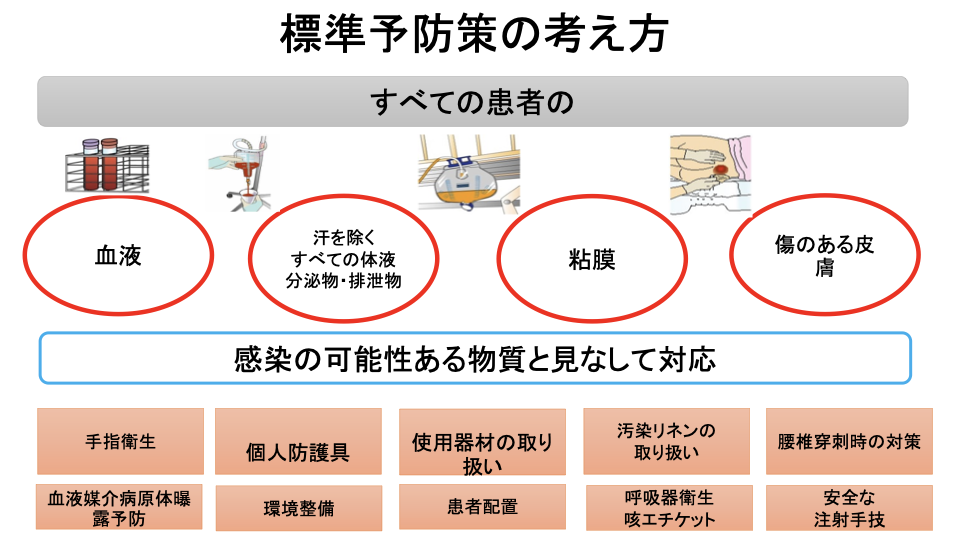

標準予防策とは

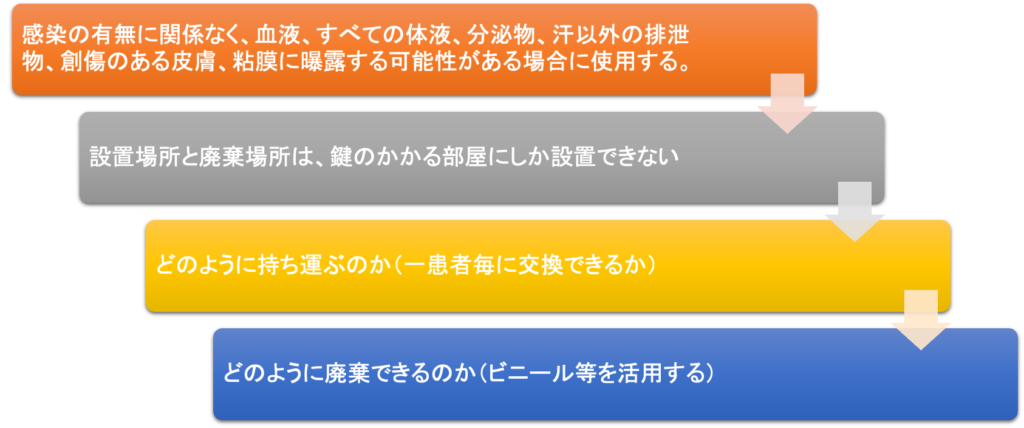

•すべての患者に対して感染症の可能性があるとして対応する考え方

•血液・体液・分泌物・排せつ物・傷のある皮膚・粘膜に触れる可能性がある場合、感染対策を行う。

標準予防策が必要な理由

検査を受けていない患者で感染症の有無が分からない 検査陰性でも、潜伏期間中で検査が陽性ならない場合がある為

精神科病院では、入院時や精神症状の悪化があれば感染症の検査を拒否する患者さんも存在します。

つまりB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、HIVウイルスなどの検査結果が判明する前に血液体液に接触することがあります。

どのような感染症があるかわからないため、全ての患者さんに対して標準に感染対策を行う必要があります。

精神科病院の標準予防策の問題点

精神科施設では、鍵・鍵穴・白衣ポケット個人防護具が汚染しやすい

•手が汚染した場合、手洗い場に移動するまでに手が汚染した

状態で接触するドア・鍵が存在する(ポケット内は汚染している)

•異食・自傷等の患者要因から手袋・液体石鹸・ペーパータオル・ゴミ箱の設置ができない

手袋の異食が危険:窒息やイレウスの要因となる。

自施設の病棟・部署の標準予防策を分析しよう

例:問題点を表で表し、対策を検討する

| 病棟・部署 | 手指衛生物品の設置 | 個人防護具の設置 | 患者が感染対策を協力してくれる |

| 認知症病棟 | × | × | × |

| 身体合併症病棟 | ○ | ○ | × |

| 精神科救急病棟 | × | × | × |

| 依存症病棟 | × | ○ | ○ |

| 慢性期病棟 | × | × | ○ |

| デイケア | ○ | ○ | ○ |

標準予防策が、どの部署で、どの場所で実施できるか施設全体を俯瞰して分析することが必要である。

○は、可能(標準予防策の強み)

×は、不可能(標準予防策の弱み)

強み:継続 → 強化

弱み:分析 → 改善・工夫

(例アルコール消毒剤が設置できない→携帯アルコール消毒剤を検討)

精神科病院の感染対策問題点と解決方法

1. 精神科病院での標準予防策

問題点:

- 異食や自傷行為のリスクが高い。

- 感染症の有無が不明な場合でも予防策を適用する必要がある。

- 鍵やドアノブなど、高頻度接触部位の感染リスク。

解決方法:

- 標準予防策の基本概念を全職員に教育する。

- 教育資料を用いて定期的な研修を実施する。

- 新入職員への標準予防策のオリエンテーションを行う。

- 実践例を交えたワークショップを開催する。

- 職員の理解度をテストし、フィードバックを提供する。

- 現場での実践状況を定期的に監査する。(直接観察法を用いる)

- 異食や自傷行為がある患者に対する対策を策定する。

- 患者ごとのリスク評価を行い、適切な対策を実施する。

- 鍵やドアノブなどの高頻度接触部位の定期的な消毒を徹底する。

- 定期的に標準予防策のガイドラインを見直し、最新情報を反映する。

2. 精神科病院での手指衛生

問題点:

- 手洗い場へのアクセスが悪い。

- 異食行動や自傷行為による汚染リスク。

- 鍵やドアノブなどの接触による手指の二次汚染。

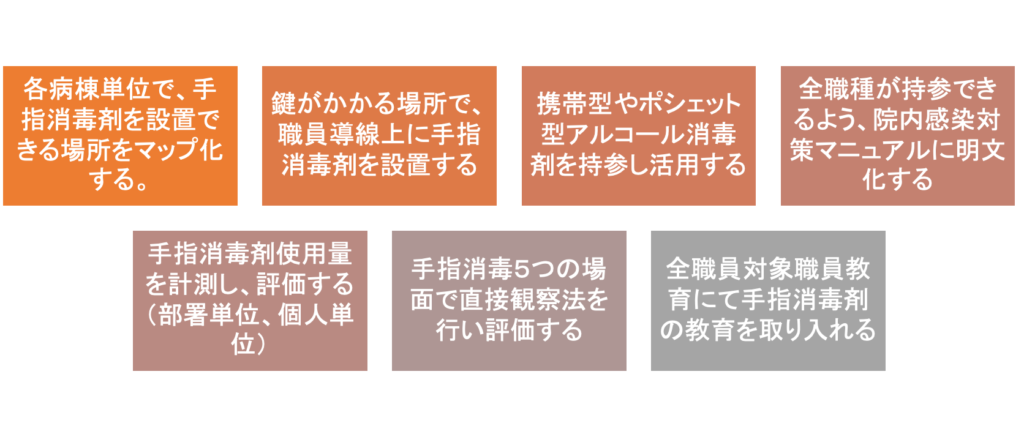

手指消毒剤ボトルや手洗いシンクのアクセス改善

1.目に入る位置に設置

2.職員の動きの導線上に設置

3.高頻度接触部位(PC・電話・ドアノブ)の近くへ設置

4.ディスペンサーの種類(自動・手動)

5.職員にアクセスしやすい設置場所を聞く

解決方法:

- 手洗い場と消毒ステーションの設置場所を増設する。

- 手指衛生の重要性を全職員に教育する。

- 手洗いと手指消毒の正しい方法をデモンストレーションする。

- 手指衛生のタイミングを具体的に指導する。

- 手指衛生の実施を促すポスターを掲示する。

- 定期的に手指衛生のトレーニングを行う。

- 手指衛生の実施状況を監視し、評価する。

- 手指衛生の不実施が見られた場合はフィードバックを提供する。

- アルコール消毒剤の効果を確認し、必要に応じて製品を見直す。

- 手荒れ防止のための保湿剤を提供し、使用を奨励する。

手荒れについて

手荒れがある職員は例:病棟に何%存在するのか?

手荒れの職員に対して、皮膚プロテクトローションなどの検討を行う。

保湿剤入りの手指消毒剤を検討する。

手荒れの原因を検討する。

職員の職種別手指消毒剤持参状況を分析しよう

分母:職種別の総人数 分子:80ml・250ml持参者数

| 職種 | 携帯アルコール持参率(80ml) | ポシェット(250ml)持参率 | 持参なし |

| 医師 | 50 | 10 | 40 |

| リハビリ | 15 | 85 | 0 |

| 心理士 | 100 | 0 | 0 |

| ソーシャルワーカー | 73 | 27 | 0 |

| 保育士 | 14 | 86 | 0 |

| 薬剤師 | 0 | 50 | 50 |

| 臨床検査技師 | 0 | 100 | 0 |

| 清掃委託業者 | 0 | 100 | 0 |

| 栄養士 | 0 | 100 | 0 |

例1:医師・薬剤師のアルコール持参率が低い理由を分析する

例2:身体接触の高い職種には、ポシェットタイプを提案

分析は、看護師だけではなく全ての職種で検討する。

理由は、全ての職員が鍵にふれ、鍵穴に挿入するため

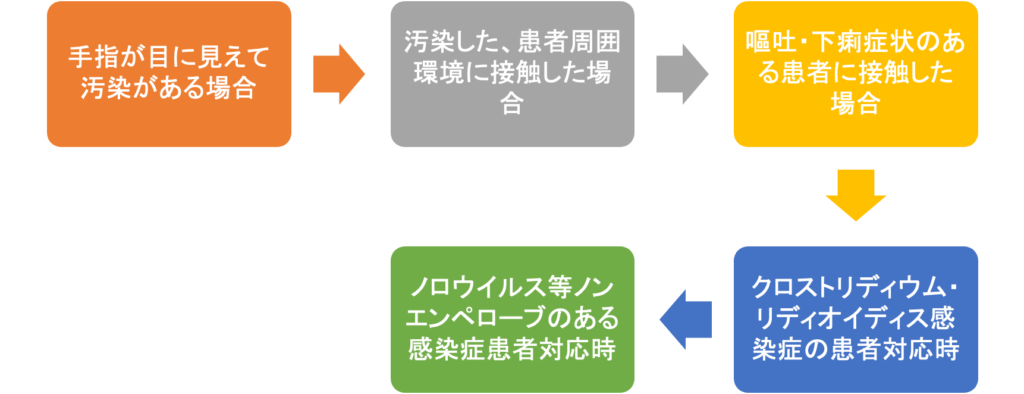

精神科施設で流水と液体せっけんでの手洗いが必要な場面

精神科施設での流水と液体せっけん手洗いの問題点

精神科施設での流水と液体せっけん手洗い対策

•各病棟単位で、流水と液体せっけんでの手洗いが実施できる場所をマップ化する。

•消化器症状(嘔吐・下痢)のある患者病室は、手洗いが実施できる場所の近くに配置する。

•クロストリディウム・リディオイディス感染症の患者対応、手洗いが実施できる場所の近くに配置する。

•ノロウイルス等ノンエンペローブのある感染症患者対応、手洗いが実施できる場所の近くに配置する。

•鍵のかかる部屋で、流水と液体せっけんでの手洗いを実施できるよう準備する。

アルコール消毒剤による手指衛生の感染予防効果

•液体せっけんの界面活性作用により、手指表面の一過性細菌が減少する

•速乾性アルコール消毒剤は、手指の細菌数を減少させ、エンペローブを持つウイルス、一部エンペローブをもたない細胞感染性をもつウイルス量を減少させる

•アルコールは、一部のエンペローブを持たないウイルス、細菌芽胞、原虫、ダニ、シラミに対する効果はわかっていない

•手指衛生実施率が上昇すると、医療関連感染の発生率が減少する。

精神科施設での速乾性アルコール消毒剤使用の問題点

精神科施設での速乾性アルコール手指消毒対策

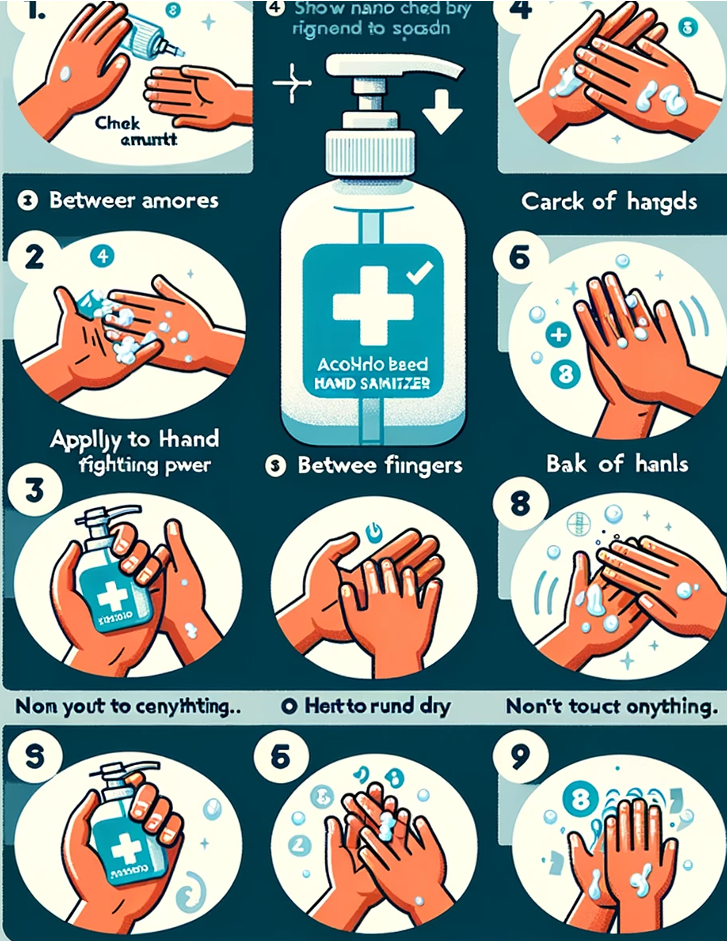

手指衛生の手順

•手のひらに1から2ml 消毒剤を落とす

•手のひらで左右の爪先の消毒を行う

•左右の手のひらを消毒する

•左右の指の間を交差させ消毒する

•手の甲を消毒する

•左右の手を合わせ指間を消毒する

•左右の手首を消毒する

3. 精神科病院のPPE着脱、活用

問題点:

- PPEの着脱が正しく行われないことがある。

- 患者の自傷行為や異食によるPPEの汚染。

解決方法:

- PPEの正しい着脱手順を教育する。

- PPEの使用状況を監視し、適切な使用を確認する。

- PPEの着脱方法をデモンストレーションする。

- PPEの装着前後に必ず手指衛生を行うことを徹底する。

- 使用後のPPEの適切な廃棄方法を教育する。

- PPEの着用と廃棄をルーチン化する。

- 定期的にPPEの着脱手順のトレーニングを実施する。

- PPEの供給状況を確認し、常に十分な在庫を確保する。

- PPEの使用に関するフィードバックを職員に提供する。

- PPEの新しい技術や製品を導入し、職員に教育する。

個人防護具の活用と問題点

物品が多いと個人防護具が汚染しやすい理由

物品が多い・触れる回数が多い

清掃に時間がかかる

物品が少ない、触れる回数が少ない

清掃に時間がかからない

4. 精神科病院感染対策の患者配置

問題点:

- 感染症患者の配置が適切でないことがある。

- 感染リスクの高い患者が他の患者と接触する可能性。

解決方法:

- 感染リスクの高い患者を個室に配置する。

- 同じ病原体を持つ患者をコホート化する。

- 感染リスクのある患者の動線を設計する。

- 定期的に患者の配置を見直し、最適化する。

- 患者の移動を最小限に抑えるための計画を策定する。

- 各病棟の機能を明確にし、患者配置の指針を設定する。

- 配置変更の際は速やかに情報を共有する。

- 患者配置の影響を定期的に評価する。

- 感染対策チームとの連携を強化し、配置決定に反映する。

- 配置に関するフィードバックを収集し、改善策を講じる。

精神科施設での具体的な患者配置例

•病棟図面をもとにベッドマップを作成する

•感染性を疑う場合は、個室で対応する

•同じ病原体や保菌者は、集団コホートする

•日常生活動作(自力移動、車いす移動、自力移動不可等)配置を検討し区分けしておく

•身体合併症、感染症罹患時に悪化するリスクの高い集団と低い集団で区分を検討しておく

•治療薬の副作用、緩下剤を通常内服している患者の区分を検討しておく

•食堂やトイレ・浴室などの共有スペースでも同様の区分けや曜日・時間帯の活用を行い患者配置の工夫を行う

5. 精神科病院での咳エチケット

問題点:

- 患者が咳エチケットを守らない。

- マスクの着用が困難な患者がいる。

解決方法:

- 咳エチケットの重要性を患者に教育する。

- 咳やくしゃみをする際の具体的な指導を行う。

- 咳エチケットを守るためのポスターを掲示する。

- 患者が咳エチケットを実践する際のサポートを提供する。

- マスクの着用が困難な患者には代替手段を提案する。

- 咳エチケットの実施を定期的に監視する。

- 咳エチケットの不実施が見られた場合はフィードバックを提供する。

- 喫煙所や共有スペースでの咳エチケットを徹底する。

- 咳エチケットの教育を定期的に行い、意識を高める。

- 咳エチケットに関する成功事例を共有し、実践を奨励する。

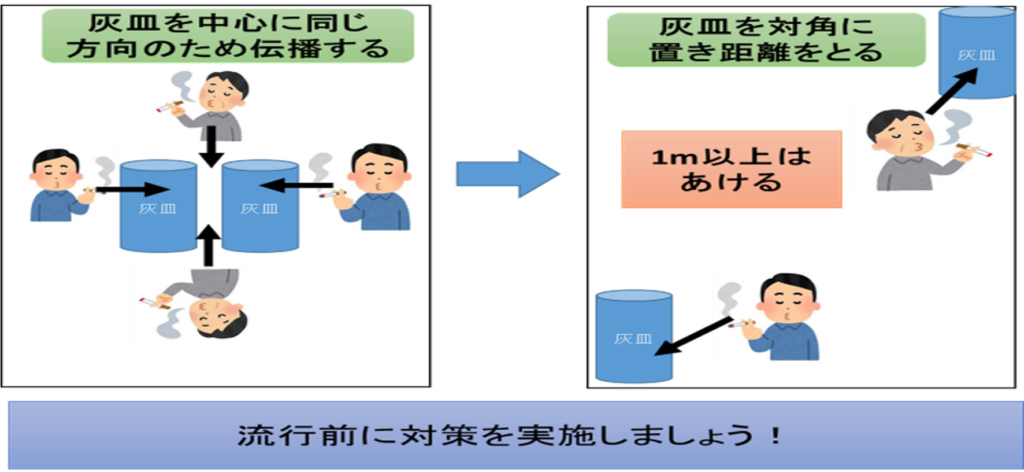

精神科施設での咳エチケットの問題点

•異食や自傷行為がある場合、患者はマスクを着用できない

•精神症状悪化や認知機能低下により、患者はマスクをはずしてしまう

•患者に咳エチケット教育を実施しても、協力が得られないことが多い

•喫煙する患者も多い

•集団での、散歩や作業療法での患者間の距離が近い

•カラオケや歌を大声で歌う患者も存在する。

喫煙所での咳エチケット例

6. 精神科病院での環境整備

問題点:

- 高頻度接触部位の汚染。

- 環境整備が不十分なことがある。

解決方法:

- 高頻度接触部位の定期的な消毒を徹底する。

- 共有スペースの清掃を徹底する。

- 環境整備の状況を定期的に監視・評価する。

- 清掃業者と連携し、感染対策のガイドラインを徹底する。

- 患者や職員が触れる場所の清掃頻度を増やす。

- 消毒剤の適切な使用方法を教育する。

- 清掃後の確認作業を導入し、清掃の徹底を図る。

- 環境整備の効果を評価し、改善点を見つける。

- 患者や職員に清潔な環境の重要性を教育する。

- 環境整備に関する最新の知識や技術を導入する。

患者環境

換気口周囲にハトの巣など(鳩の糞からの感染症に注意)

冷蔵庫の私物・賞味期限(アイスとアイスノンは区分けする)

病棟環境整備ラウンド

清掃時に汚染頻度が高く

・物品が多いため接触回数が多い

・水平面に物品があるため、清掃時間が長い

同じ場所でも、狭くて汚染物が飛散するリスクのある場所は、環境が汚染する。

精神科では、汚物処理室でも鍵に触れます。

物品は、必要最低数にする。

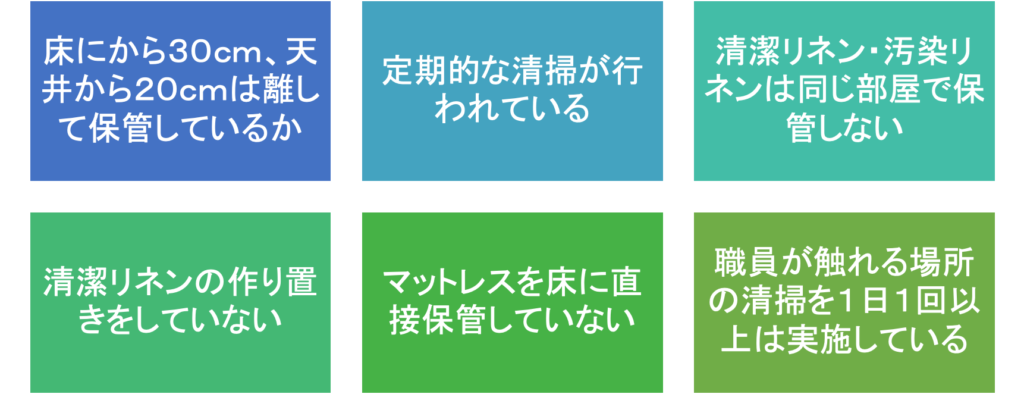

リネン庫の感染対策

栄養管理室

•大量調理マニュアルによるもの

•環境項目(食品庫・冷蔵庫・床・調理室・ダクト)

•廃棄物項目(廃棄物・感染性廃棄物)

•マスク・手袋の設置

•食器洗浄器・洗浄温度

•配膳車の清掃

•調理器具

•職員(身だしなみ・爪・手荒れ・検便検査結果)

リハビリ・デイケア部門

•作業療法棟内環境(PC清掃・器具清掃・消毒)

•感染者の対応

•清潔・不潔のゾーニング

•廃棄物(感染性廃棄物)

•汚染リネンの管理

•作業療法器具の清掃・管理(ホットパック等)

•手指衛生

•個人防具活用

•感染マニュアルの配置

洗濯場の感染対策

•清潔・不潔のゾーニング

•廃棄物処理

•汚染リネンの取り扱い

•手指衛生

•個人防護具の活用

•高頻度接触環境清掃

•洗浄・乾燥機器の稼働

(80℃10分以上で実施できているか)

薬剤科感染ラウンド

•散剤室・調剤室の環境清掃

•製材等の段ボールを床に直接おいていないか

•薬剤専用冷蔵庫の汚染はないか

•器具の管理(乳鉢・スパチュラ等)

•手指衛生

•個人防護具の活用

検査科感染ラウンド

清潔・不潔ゾーニング

検査室内の環境清掃

検体専用冷蔵庫の汚染・清掃管理

廃棄物管理

器具の消毒は適切か

手指衛生

個人防護具の使用状況

検査台上の整理整頓

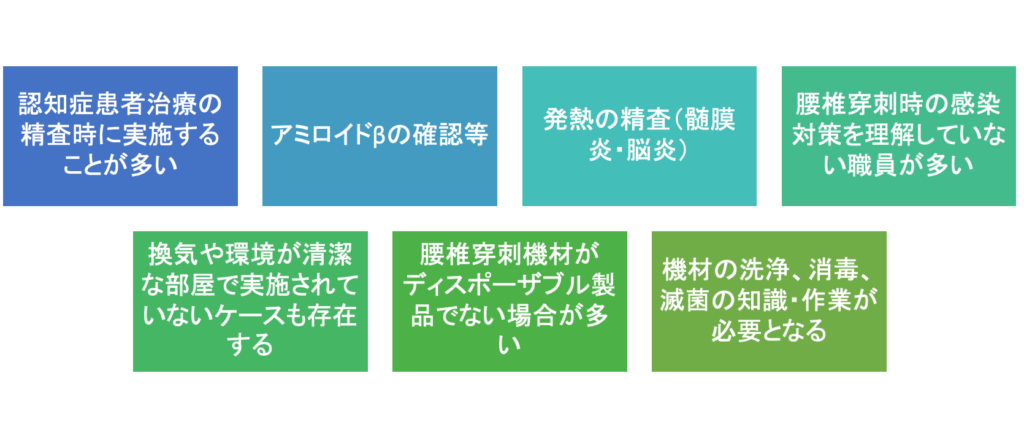

7. 精神科施設での腰椎穿刺感染対策

問題点:

- 腰椎穿刺時の無菌状態の維持が困難。

- 認知症患者や自己管理が難しい患者への対応が不十分。

解決方法:

- 腰椎穿刺時の手順をマニュアル化する。

- 全職員に対して手順の徹底的な教育を行う。

- 無菌手袋や使い捨て器具の使用を徹底する。

- 腰椎穿刺の実施場所を清潔に保つ。

- 使用後の器具の適切な廃棄方法を確立する。

- 腰椎穿刺時の無菌状態を確認するためのチェックリストを導入する。

- 手順遵守状況を定期的に監視・評価する。

- 感染リスクの高い患者に対する特別な対策を講じる。

- 腰椎穿刺後の患者観察を強化し、異常があれば直ちに対応する。

- 腰椎穿刺に関する最新の知識や技術を職員に提供する。

精神科施設での腰椎穿刺時の感染対策問題点

まとめ

•擦式アルコール消毒剤を持参し、一患者毎に実施する

•個人防護具交換の工夫(交換・廃棄・持ち運ぶ方法)

•患者配置は、重症化リスク・患者の移動方法で区分する

•エアロゾルが発生するカラオケなどの咳エチケット対策を検討する

•腰椎穿刺時の感染対策現状確認、教育

こんにちはSpringです。

2年間blogを作成してきました。

おかげさまで閲覧者1万人クリアーできました。

読者の皆さまに感謝いたします。

このブログを、もう少し継続しようと思います。