はじめに

はじめて精神科病院で勤務することになった医療従事者の方へ

精神科病院での感染対策は、どのような感染対策の問題点があるかわからない。

感染対策の標準予防策や感染経路別予防策をどのように工夫しているのか情報が欲しい。

このような悩みをお持ちの方に、少しでもヒントになれば幸いです。

結論

•精神科感染対策の問題点を理解する。

•精神科患者・職員、構造の特性を知る

•精神科での標準予防策を工夫する。

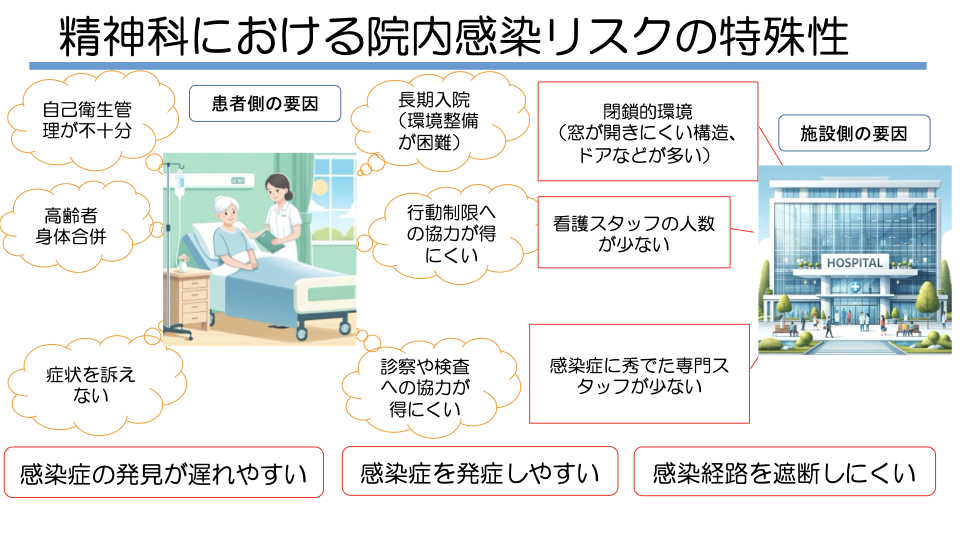

精神科病院感染対策の特殊性

•精神科患者の特性・問題点

•構造上の特性・問題点

•職員の特性・問題点

精神科患者側の要因

•自己の衛生管理が不十分

•私物が多い、環境整備が困難

•高齢化

•治療薬の副作用

•身体合併症

•症状を表出できない

•診察や検査協力が得られない

•感染対策の協力が得られない

•異食・自傷行為

- 感染症を発症しやすい

- 感染症の発見が遅れる

- 感染症が広がりやすい

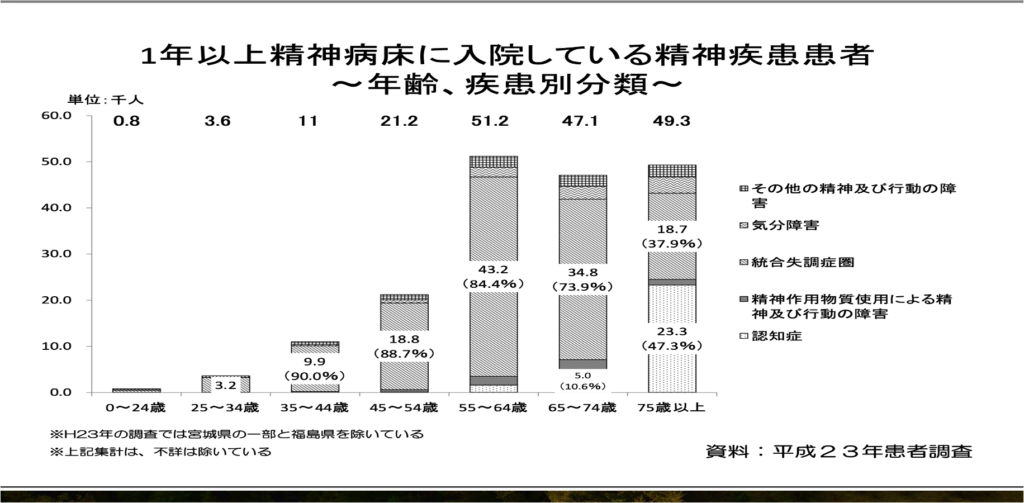

精神科患者の特性(長期入院患者の割合)

厚生労働省Hpより抜粋

厚生労働省の資料から、55歳以上入院患者の割合が多い。

精神科病院に長期に入院している患者さんが高齢化している。

精神科患者の特性(長期入院患者)の問題点

•私物が多く、病室内に物品が散乱するケースがある

•床に私物が直置きされるケースがある

•共有スペースを活用する(トイレ・食堂・浴室)

•薬剤耐性菌保菌患者との接触時間が長期になる

•親族が亡くなれた場合に、ワクチンや治療の同意が取れない

•喫煙者が多い

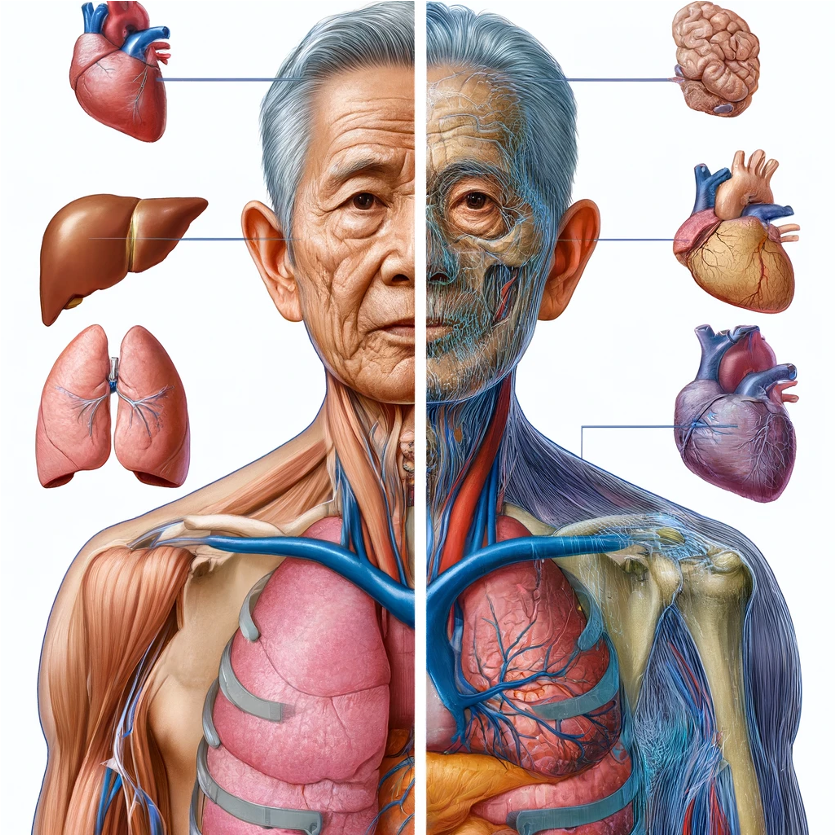

精神科患者の特性(高齢化)

•フレイルによる全身性の合併症

•筋力低下

•皮膚弾力性低下

•骨密度の低下

•臓器の機能低下

•嚥下・咀嚼機能の低下

•認知機能の低下

精神科患者の特性(身体合併症)

•精神科治療薬による副作用

•黒質線条体のドパミン遮断

•サブスタンスPの低下

•咳嗽反射・嚥下反射低下

•嚥下困難

•肺炎

•錐体外路症状

•糖尿病

•生活習慣(喫煙・飲酒・薬物等)

精神科治療薬による副作用観察のポイント

- なんとなく元気がない

- 日中の眠気、ふらつきがある

- 口の中に唾液が溜まっている

- 話さなくなった

- 口の中の食べ物を飲み込まない

- 動作が緩慢になった

- 便秘

- 尿閉

どのような感染症になりやすいか

誤嚥性肺炎のリスクが高くなる。

便秘による緩下剤による下痢・消化器感染症の発見が遅れるリスクがある。

尿閉による発熱・尿路感染のリスク

自傷・他害がある患者(血液・体液への曝露)

•自傷創からの血液・体液感染

•咬傷による(咬んだ側・咬まれた側の対応)

•皮膚損傷からの感染

•拘束帯による皮膚損傷

精神科施設 構造上の特性と問題点

•閉鎖・開放病棟の違い・感染対策上の問題点

•病態別のエリア別区分け、(急性期 → 保護室・ 回復期→大部屋)

•回廊型の病棟構造(廊下を回れる、すべて患者が移動できる)

•共有スペース(ホール・食堂・トイレ・浴室)

•保護室

•個室・多床室

•ナースステーション

•汚物処理室

•リネン庫

閉鎖・開放病棟の違い・感染対策上の問題点

| 閉鎖病棟 | 開放病棟 |

| ・患者は、病棟外に行けない ・市中感染症に曝露しにくい ・職員や面会時の家族等が病原体を持ち込む ・閉鎖エリアが多く、ドア・鍵に接触する頻度が高い ・換気が困難な場合が多い | ・患者は、病棟外に移動可能 ・市中感染症に曝露しやすい ・患者自身・職員・家族ともに病原体を持ち込む ・閉鎖エリアが少ない ・換気は行いやすい |

病態別のエリア別区分け

| 急性期 | 回復期 |

| ・保護室(手が汚染しても職員の手が洗えないまま鍵に触れる ・感染対策物品が設置できない ・観察廊下がつながっているケースもある ・患者が床に直接横になるケースもある ・拘束されている場合もある | ・患者が共有スペースを活用 ・病床数に対して、トイレの個数が少ない ・ホール・浴室で近距離で接触する ・異食する患者がいなければ患者は手洗いができる |

共有スペース(ホール・食堂・トイレ・浴室)の感染対策

•患者間の距離を保てる椅子の配置を検討する

•双方向にならない、患者配置

•トイレカーテンなどの汚染時交換できるシステム

•脱衣室での感染対策(長椅子の便汚染)

•浴室での感染対策(洗いタオル・せっけんの共有は避ける)

•トイレの汚染確認、清掃確認

•集団作業療法時の感染対策検討

•共有スペースの清掃管理(清掃道具管理・汚染しやすい時間帯・曜日)

集団浴室の感染対策

•脱衣室では、椅子や長椅子が便汚染する場合がある

•脱衣室の長椅子では、衣類を脱いだ患者の皮膚接触がある

•白癬の患者が存在する場合、足拭きマットの対策を検討

•浴室での洗いタオルを、患者間で共有しない

•浴室での固形石鹸を、患者間で共有しない

•ベッドバスマットのカビの問題

•入浴介助時の個人防護具

•浴室の清掃

•水の定期的な管理(レジオネラ等)

•感染症患者の入浴順番取り決め

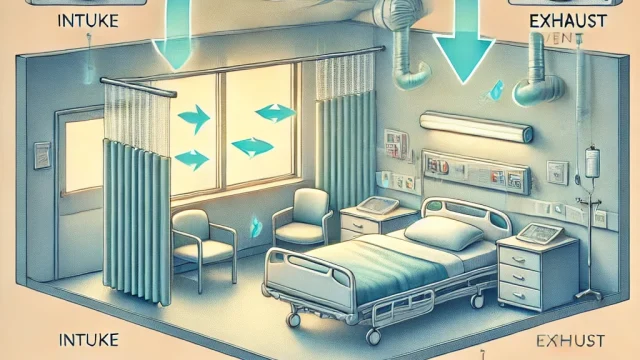

保護室の感染対策

•24時間換気システムが行われているか

•清掃物品は、管理されてる

•保護室内のトイレの汚染はないか

•洗面台の汚染はないか

•床の食物残渣や便や尿、吐物などの汚染はないか

•床に直接おかれているマットは清潔か

•患者私物の汚染は、ないか

保護室の清掃・換気

・観察廊下がつながっている保護室は、空気・飛沫核感染が発生する。

・床に直接横になる患者が存在する場合、床は感染源になるケースがある。

・患者は、手の衛生が保てない場合が多いため、保護室環境は血液・体液汚染がある。

・職員は、バイタルサイン測定やケアを行った際、手指が汚染しやすい。

・職員は、汚染した手指で鍵・ドアの開閉を行う。

保護室のトイレ

- 患者は、手を流水で手をあれない。

- ペーパータオルがないので、手が汚染する。

- 職員は、トイレ便器周辺を清掃した後、汚染した手で鍵に触れポケットに入れる。

- ポケットの鍵に触れ保護室のドアの鍵を閉める

- 一連の鍵の汚染が発生する

個室・多床室の感染対策

•患者の私物が床に直接おかれていないか

•ベッドの間隔は1m以上離れているか

•縊首などがない患者であれば、カーテンは取り付けているか

•共有トイレの個数は足りているか

•共有トイレの汚染はないか

•共有食堂の汚染はないか

•共有入浴場の汚染はないか

ナースステーションの感染対策

•出入り口に手指消毒剤の設置が可能か

•手指消毒剤のモニタリング(使用量)を行っているか

•PCキーボードは、1日1回以上清掃しているか

•職員が高頻度に接触する場所の清掃を実施しているか(ナースコール対応受話器・PHS・拘束帯取り外し器具・マグネット)

•個人防護具の設置があるか

•感染性廃棄物のエリアゾーニングが実施できているか

•輸液作成台には、輸液以外の物品をおいていないか

•コード類は束ねて床に接触しない工夫を行っているか

汚物処理室の感染対策

•汚物処理層に便や尿などの汚染がない

•汚物処理室で職員が高頻度に接触する場所(入口・ドアノブ、汚物処理層排出レバー、洗浄用のブラシ)の管理・清掃・消毒

•消毒後のポータブルトイレや陰部洗浄ボトルなどを汚染・清潔エリアの区分けを行っているか

•床に直接物品を設置していない

•消毒剤や洗浄剤は、必要最小限の本数しか置かない

•手洗いシンクや感染性廃棄物の設置を行っている

リネン庫の感染対策

•床にから30cm、天井から20cmは離して保管しているか

•定期的な清掃が行われている

•清潔リネン・汚染リネンは同じ部屋で保管しない

•清潔リネンの作り置きをしていない

•マットレスを床に直接保管していない

•職員が触れる場所の清掃を1日1回以上は実施している

精神科病院 職員の特徴

臨床心理士

•病棟間を組織横断的に移動する職種を把握する

•病棟間を移動しない職種を把握する

•各職種が移動する病棟、接触する場所の確認

•他職種カンファレンス時の感染対策

•患者家族や市中の医療従事者と接触する職種の確認

•職員が病棟に持ち込む物品(鍵・アルコール消毒剤・PC等)

•職員が共有する場所の感染対策(トイレ・休憩場所・更衣室)

社会福祉士

病棟間を組織横断的に移動する職種を把握する

精神科施設で働く 職種例

| 組織横断的に移動する職種 | 病棟間の移動が少ない職種 |

| ・医師 ・心理士 ・薬剤師 ・リハビリテーション職員 ・社会福祉士 ・清掃委託業者 ・栄養配膳職員 | ・病棟看護師 ・病棟看護助手 ・病棟事務職員 |

各職種が移動する病棟、接触する場所の確認例

| 職員が持ち運ぶ物品 | 職員が接触する場所 |

| ・閉鎖エリアを開ける鍵 ・鍵が落ちないためのストラップ ・カードキー ・拘束帯取り外し器具 ・携帯用アルコール消毒剤 ・文房具 ・その他 | ・病棟の入り口 ・ナースステーションの入り口 ・ナースステーションの手洗い場(蛇口) ・ナースステーションPCキーボード ・病棟内で共有する鍵 |

他職種カンファレンス時の感染対策

- 職員の健康調査(発熱・咳嗽・嘔吐・下痢・皮疹・目の充血・同居家族の感染症等)

- カンファレンス室の換気

- マスクの着用

- 職員間の距離

- 可能な範囲での対面にならない配置を行わない工夫

- 感染症流行時には、リモートやZoom・チャットでの検討

職員が共有する場所の感染対策例

(トイレ・休憩場所・更衣室・仮眠室)

•病棟内職員トイレの個数を確認する

•男女兼用か(区分けできれば男性・女性での曝露を防げる)

•トイレの換気確認(換気扇を常にONにしておく)

•休憩室での高頻度接触部位の清掃(冷蔵庫・ポットのボタン・電子レンジ・手洗いシンク蛇口レバー、テレビリモコン等)

•更衣棟入口・出口ドアノブの清掃・消毒

•病棟単位で区分けすると更衣棟での職員から職員への曝露が少ない

•更衣棟での共有スペース清掃・消毒(トイレ、シャワー、仮眠室)

精神科施設での標準防策・飛沫予防策を考える

まとめ

- 精神科施設の患者特性を理解して感染対策を実施する

- 病棟の構造を把握し、患者・職員が接触する場所の感染対策

- 精神科施設で勤務する職員の分析と病原体の持ち込み防止を最小減にする

こんにちは、Springです。

改めて、精神科施設の感染対策特殊性を考えてみました。

一般病院では、考えられない感染対策の難しさがあるなと・・

精神科病院でのCovid19の経験を

今後の新興感染症対策に繋げていけるように

情報発信していきます。

精神科病院での感染対策記事のテーマ募集しています。

皆さんのニーズを教えてください。

よろしくお願いいたします。